Uponor Thermatop M

FAQ

Der Betrieb der thermisch aktiven Decken erfolgt geräuschlos, die Systeme sind fast vollkommen wartungsfrei. Die Lebensdauer der Rohrsysteme entspricht mindestens der des Baukörpers, Deckenelemente können bei verändernden Nutzungsbedingungen ausgetauscht werden. Multifunktionale Lösungen der Wärmeübergabe, Raumakustik und Raumgestaltung einschl. Beleuchtung sind möglich.

Hinzu kommt der hohe Strahlungsanteil je nach Anwendung, der zwischen 50 und 95 Prozent der thermischen Gesamtleistung beträgt. Da der menschliche Körper eine strahlungsseitige Wärmeabgabe von ca. 40 Prozent bei üblichen Raumtemperaturen hat, ist die zugerscheinungsfreie Kühlung oder Heizung vorteilhaft.

Letztendlich ermöglichen raumtemperaturnahe Systemtemperaturen die Nutzung regenerativer Energien, bezogen aus Luft, Grundwasser und Erdreich.

Ist die Abhängehöhe geringer, empfehlen sich mit Uponor Renovis und Uponor Teporis thermisch aktive Decken, bei denen PEX-Kunststoffrohrleitungen in die Gipsplatten bereits werksseitig integriert sind.

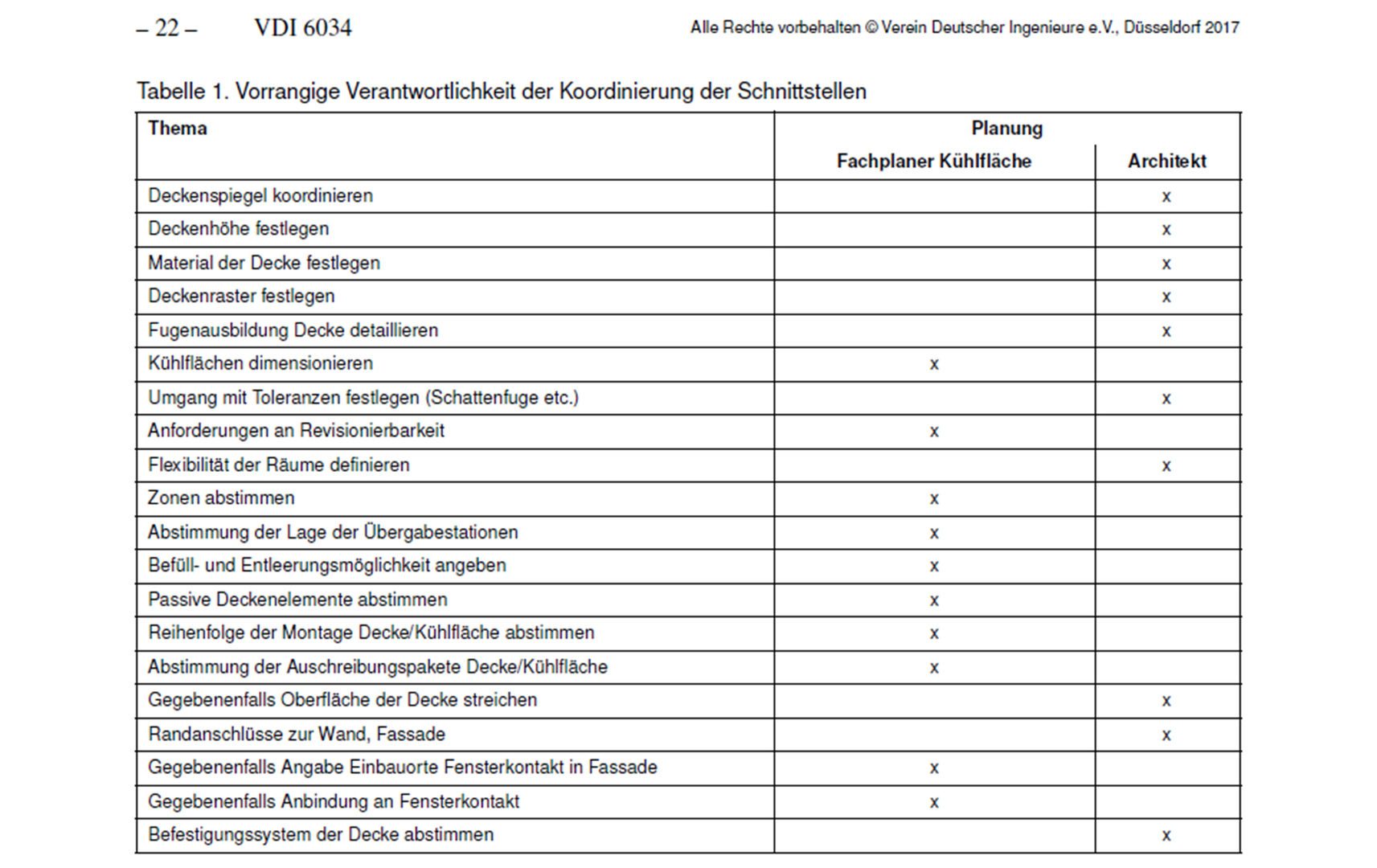

Neben technischen Details unterscheiden sich die Lösungen für Kühl-/Heizdecken mit Gipsplatten in der Schnittstellenkoordination der Gewerke. Bei Uponor Thermatop M garantiert die klare Trennung der Gewerke wie Rohbau, Trockenbau und Heizungsbau den koordinierten Planungsablauf ebenso wie den Baustellenbetrieb ohne Stillstands- und Wartezeiten. Ein weiterer Vorteil besteht in der klaren Trennung der Verantwortlichkeiten und Haftungsbeteiligungen, sodass die Planung, Ausführung und Abnahme rechtssicher erfolgen kann.

Als Kriterium der thermischen Behaglichkeit gilt die zulässige Strahlungsasymmetrie nach DIN EN ISO 7730. Diese stellt für den Kühlbetrieb kein Problem dar, da die minimal zulässige Oberflächentemperatur durch die Taupunkttemperatur festgelegt ist. Im Heizfall ist bei Raumhöhen von 3 Metern eine maximale Oberflächentemperatur von 32 °C nach DIN EN 1264 ohne Nachweis einer zulässigen Strahlungsasymmetrie möglich. Diese Temperatur darf in Fensternähe und bei größeren Raumhöhen zunehmen.

FAQ

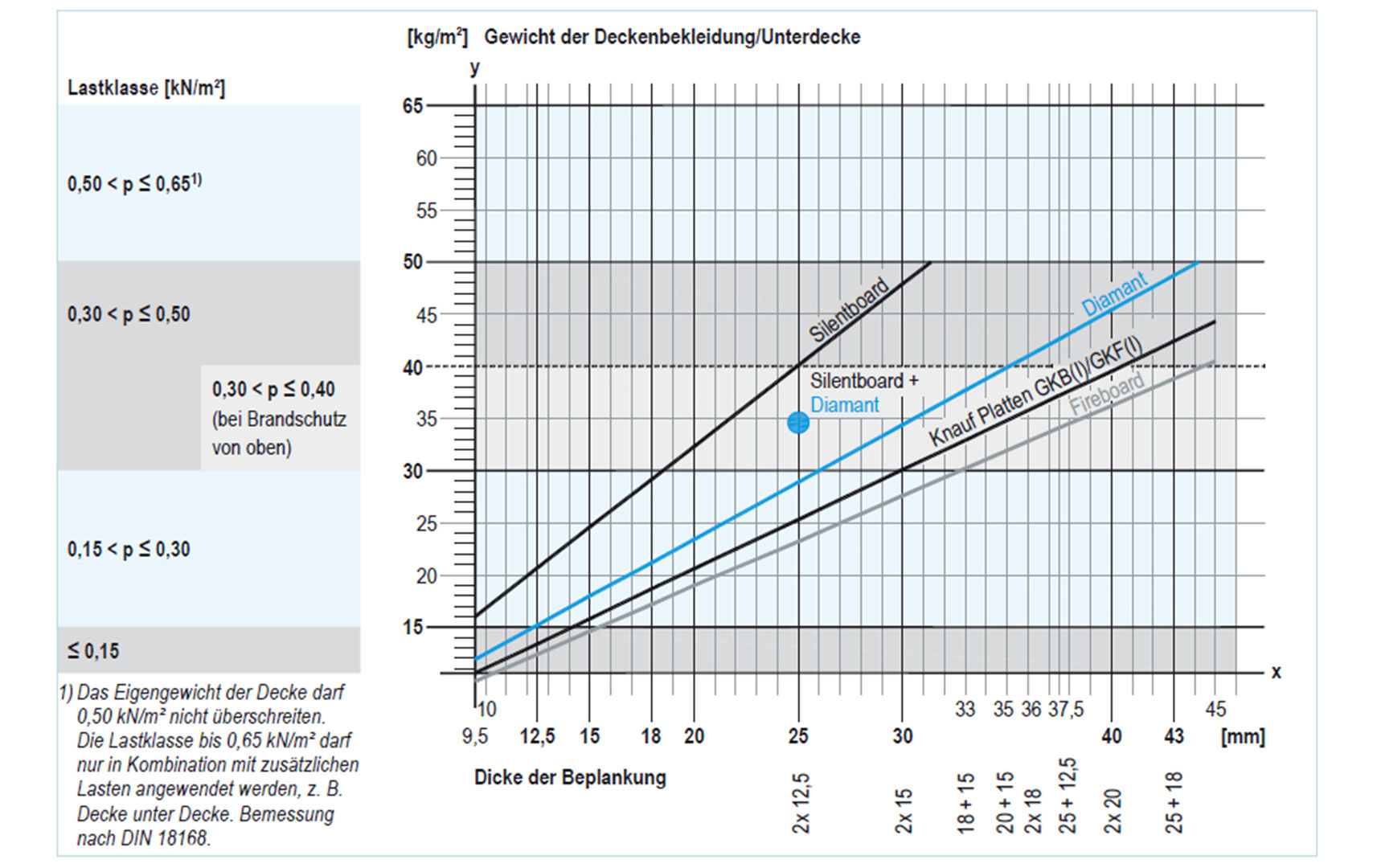

Die spezifische Last einer Unterdecke beträgt je nach Tragfähigkeitsklasse ca. 15 kg/m² bis 65 kg/m² (ÖNORM B 3415). Dabei spielt die Variante der Beplankung, einfach oder doppelt aus brandschutztechnischen Gründen, eine wesentliche Rolle. Aber auch weitere Einbauten, wie z.B. eine Dämmung, müssen berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich die Lastklasse, die zum Planen baukonstruktiver Details wie Abstände der Abhänger/Verankerungselemente, Achsabstände der Grundprofile/-latten und Achsabstände der Tragprofile/-latten wichtig ist.

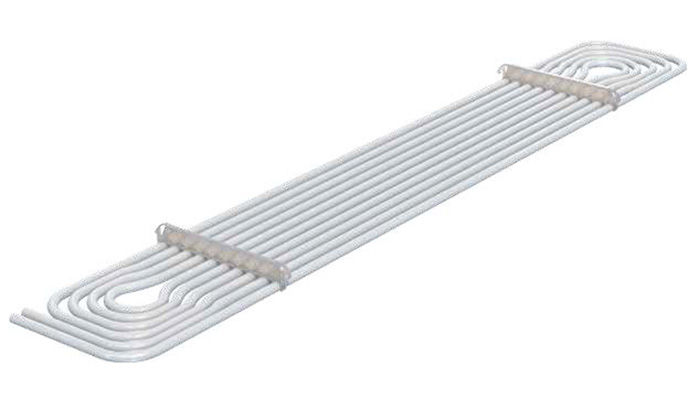

Die wassergefüllten Rohrregister von Uponor Thermatop M haben ein spezifisches Gewicht von ca. 7 kg/m².

Die maximale Traglast eines Unterdecken-Abhängers beträgt meist 25 kg. Der Abhänger darf max. 1,5 m² Deckenfläche aufnehmen, der Abstand zueinander ist auf max. 1,25 m (für Außenlage 0,70 m) begrenzt. Verankerungsgrund und Brandschutzanforderungen sind beim Verdübeln zu berücksichtigen.

Die Durchbiegung der Unterkonstruktion darf max. 1/500 der Stützweite (Abhängerabstand), dabei höchstens 4 mm, betragen.

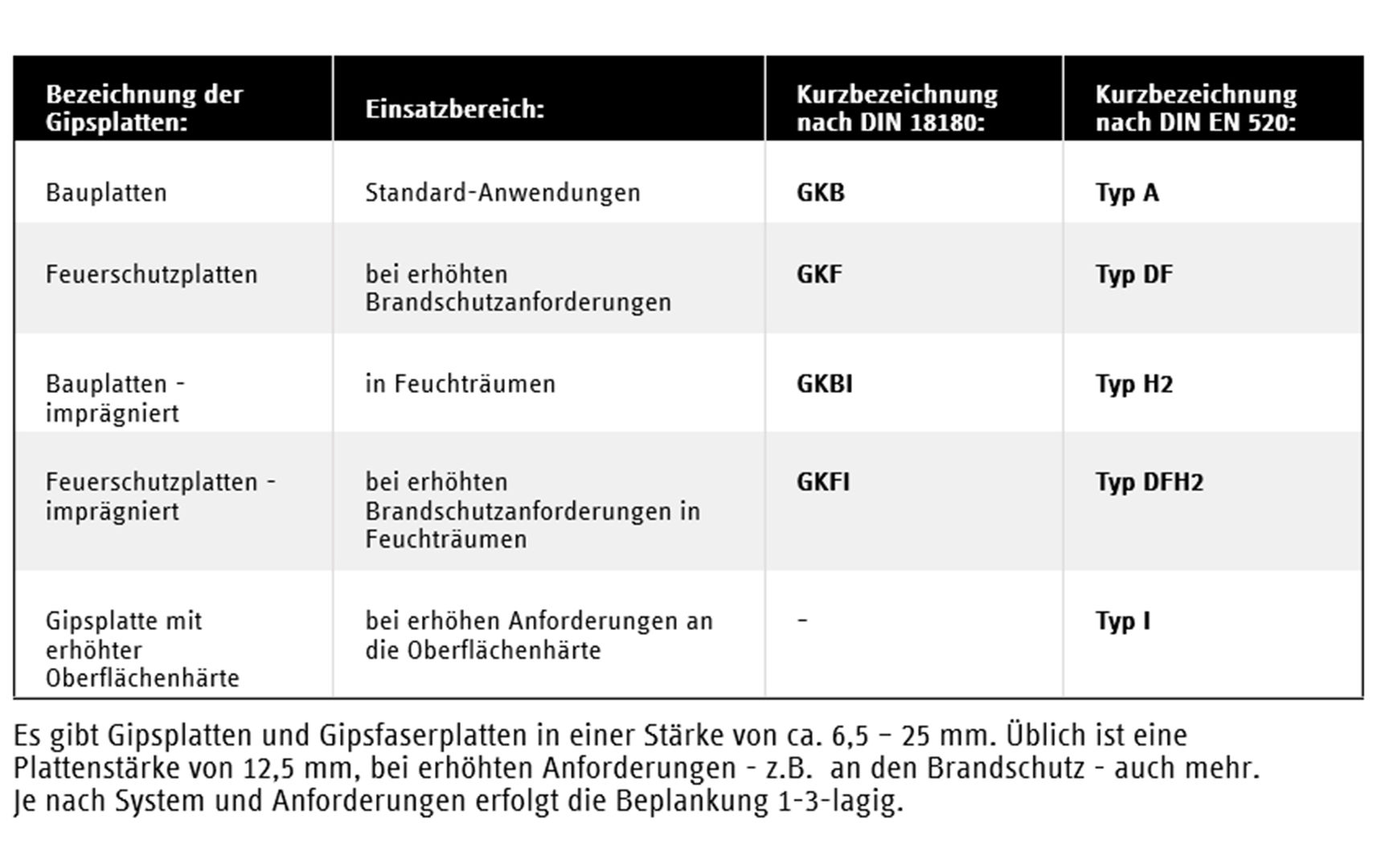

Gipsplatten (früherer Begriff Gipskartonplatten) sind normativ in DIN 18180 bzw. ÖNORM B 3410 in Verbindung mit DIN 18181 bzw. ÖNORM B 3415 abgebildet. Grundsätzlich sind sämtliche Gipsplatten geeignet, die nach DIN EN 520 (früher DIN 18180) gefertigt und für die Anwendung in Verbindung mit Kühl-/Heizdecken vom Hersteller zugelassen sind. Bei der Wahl sollte auf eine gute Wärmeleitfähigkeit der Gipsplatte geachtet werden. Hinsichtlich der ein- oder zweilagigen Montage der Gipsplatten sind brandschutztechnische Erfordernisse maßgebend. Die vereinbarte Oberflächenqualität (Q2 bis Q4) ist zu kontrollieren.

Bei dem System handelt es sich um eine thermisch aktive Unterdecke. Bevor eine Unterkonstruktion zur Montage der Gipsplatten genutzt wird, sind die Vorleistungen nach DIN EN 13964 zu prüfen.

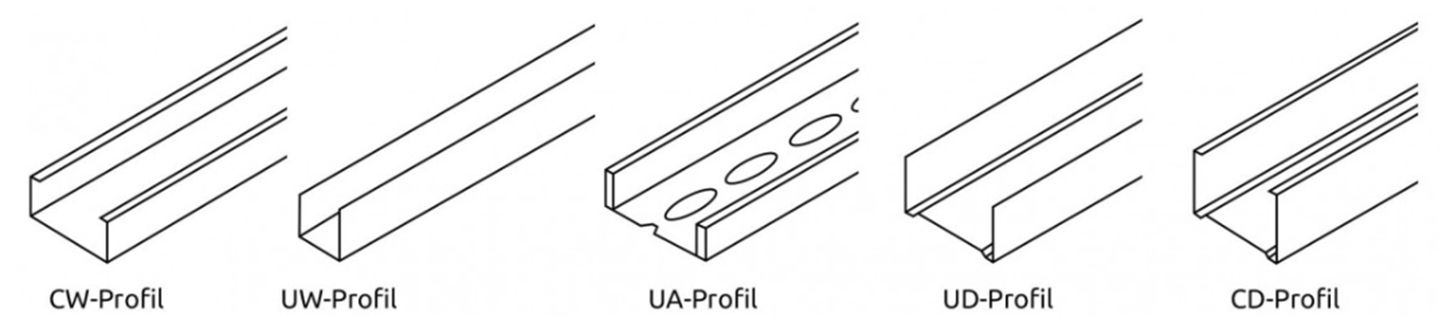

Die Unterkonstruktion besteht aus CD/UD- oder CW/UD-Profilen, die gerade oder gebogen montiert werden. Außerdem befestigt der Trockenbauer sog. Abhänger und Verbinder für UA/CD, das T-Tragprofil und Klemmprofil. Die Konstruktion wird verschraubt.

Planungstechnisch zu berücksichtigen sind dabei vor allem die Lastklassen, denen das Bemessungsgewicht und Gewichte aus Zusatzlasten zugeordnet sind.

Die Unterkonstruktion soll bei Kühl-/Heizdecken in einem Abstand von mindestens 130 mm zur Decke montiert werden. Das erfordert die Montagefreiheit für das Verbinden und Anschließen der Rohrregister am Verteiler/Sammler) sowie das Integrieren weiterer Installationen wie Beleuchtung und ggfs. Lüftung.

Neben einem Brandschutzkonzept bedarf es Lösungen des Wärmeschutzes von Bauteilen und Einbauten nach EnEV/GEG. Die Tauwassersicherheit erfordert für den Kühlbetrieb spezielle Fachplanungen der Dämmung von Rohrleitungen und Einbauten.

Schallschutztechnische Aspekte müssen sich der Geräuschübertragung durch Körperschall durch Decken und Flanken und durch Luftschall sowie der Raumakustik widmen.

Eine nicht gedämmte Decke kann eine höhere Gesamtleistung gegenüber einer gedämmten Decke aufweisen, insbesondere, wenn diese als offene Ausführung (Konvektionskühl-/-heizdecke) ausgeführt wird. Einerseits wird die Betondecke durch den Strahlungswärmeaustausch thermisch angekoppelt bzw. aktiviert, andererseits können Luftströmungen die Konvektion, auch durch eine Lochung oder offene Fugen, begünstigen.

Bei Untersuchungen an der Fachhochschule Köln fiel die Leistung einer abgehängten, geschlossenen Kühldecke ohne Wärmedämmung gegenüber der gedämmten Variante an der Deckenoberfläche deshalb um ca. 7 % höher aus.

Verdeckt die auf die Rohrregister aufgelegte Wärmedämmung oder ein Faservlies eine raumakustisch geforderte Lochung, verringert sich die Leistung jedoch infolge der geringeren Konvektion.

Für die Leistung der Kühldecke ist zunächst nur die raumzugewandte Seite relevant, sodass eine Wärmedämmung sinnvoll sein kann. Dämmdicken liegen, je nach Wärmeleitfähigkeit des Materials, zwischen 20 mm und 50 mm. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sollten dazu führen, über geeignete Wärmedämmmaßnahmen zu befinden.

Für die hydraulische Berechnung ist relevant, ob eine Kühlleistung der Rückseite einer Kühldecke zum Beton einbezogen werden muss, wenn auf eine Wärmedämmung verzichtet wird. Ebenso hat die Konstruktion Auswirkungen auf die Kühllast nach VDI 2078.

Für den Heizfall ist hinsichtlich des Wärmeschutzes DIN EN 1264 oder DIN EN ISO 11855 nicht heranzuziehen, da es sich bei den dort besprochenen Systemen um bauwerksintegrierte Heizflächen handelt. Für den Heizfall ist DIN EN 14037 die Grundlage. Außerdem ist ISO 18566 zu berücksichtigen.

Hinzu kommen Fugen, die aus dem Bauwerk übernommen werden müssen. Außerdem erfordern Einbauten eine detaillierte Fugenplanung.

In jedem Fall ist die thermische bedingte Ausdehnung der Tragkonstruktion und die der Beplankung zu kontrollieren, sodass Verwölbungen und Risse der Beplankung sicher vermieden werden können.

Detaillierte Empfehlungen für Fugen und Anschlüsse bei Gipsplatten- und Gipsfaserplattenkonstruktionen enthält das Merkblatt 13 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten.

Revisionsöffnungen sind bei abgehängten Kühl-/Heizdecken im eigentlichen Sinne nicht erforderlich, können aber notwendig werden, wenn weitere Komponenten im Deckenhohlraum wie z.B. Beleuchtung und RLT-Luftleitungen verlegt sind.

Der Austausch von Gipsplatten ist relativ einfach durch das Lösen der Elemente von der Tragkonstruktion möglich. Sollten, durch unvorsichtiges Anbohren, beschädigte Rohre ausgetauscht werden müssen, steht die Uponor Pressfitting-Technik oder die werkzeuglose Uponor Q&E-Verbindung zur Verfügung. Gegebenenfalls ist ein neues Rohrstück mit 2 Fittings einzusetzen.

Es bestehen also Prüfpflichten, die im Zweifelsfall zum Anmelden von Bedenken führen können. Dann entscheidet der Bauherr mit dem Architekten, wie zu verfahren ist.

Bei der Vollständigkeitsprüfung gilt die Kontrolle folgenden Bestandteilen der Decke: Rohrmaterial/Rohrdimension, Anzahl, Fläche und Position der Kreise (Übereinstimmung mit Zeichnungen), Fixierung der Rohrregister, Lage der Kupplungsstellen und optische Kontrolle auf Rohrbeschädigungen. Eine letzte Kontrolle ist insbesondere vor der eventuellen Beplanken der Kühl-/Heizdecke erforderlich.

Die Funktionsprüfung umfasst u. a. folgendes: Dichtheitsprüfung/Druckprobe gemäß VOB, Probebetrieb der Gesamtanlage (besonders im Sommer zwecks Kontrolle der vereinbarten Regelungsstrategie), Einregulierung der Wassermasseströme, Prüfung der Sicherheitseinrichtung, Versorgung mit Wasser für Kühl- oder Heizzwecke. Eine Thermografie kann zum Nachweis der Durchströmung vorgenommen werden.

Die Funktionsmessung besteht aus der Aufnahme des Volumenstromes und der Temperaturen des Wärmeträgers (wenn eine Messung vertraglich vereinbart ist), der Messung der Lufttemperatur bzw. der operativen Temperatur und evtl. der mittleren Oberflächentemperatur der Decke.

Die Wartung einer Kühl-/Heizdecke sollte einmal jährlich vorgenommen werden. Dabei geht es um die Dichtheitskontrolle und die Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Ventilen und der Regelungstechnik.

Zur Rechtsprechung heißt es beispielsweise wie folgt:

Ein Architekt darf in seiner Planung nur eine Konstruktion vorsehen, von der er völlig sicher ist, dass sie den an sie zu stellenden Anforderungen genügt. Das gilt für die ursprüngliche Planung, aber auch für spätere Planungsänderungen. (OLG München, Beschluss vom 20.02.2013 - 13 U 3128/12 Bau)

Führen Mängel an der Leistung des Auftragnehmers (hier: Mängel an der Aufhängung einer Heiz-/Kühldecke) zu Schäden an einem anderen Gewerk (hier: einer Gipskartondecke), liegt ein Mangelfolgeschaden vor, den der Auftragnehmer nach § 4 Nr. 7 Satz 2 VOB/B zu ersetzen hat. (OLG Köln, Urteil vom 18.03.2011 - 19 U 5/10)

FAQ

Obwohl die Wärmetransportvorgänge einheitlich durch die Physik beschrieben werden können, müssen baukonstruktiv bedingte Unterschiede, Prüfbedingungen, Berechnungs- und Messmethoden differenziert werden.

Die Prüfbedingungen für Kühldecken sind in DIN EN 14240, die für den Heizbetrieb in DIN EN 14037 beschrieben. Anerkannte Prüfinstitute, die das Ausstellen von DIN CERTCO Konformitätserklärungen im Leistungsumfang haben sollten, stehen für wärmetechnische Prüfungen und das Anfertigen von Unterlagen zur Zertifizierung zur Verfügung.

Die Richtlinie VDI 6034 gilt für die Kühlung von Räumen mithilfe von temperierten Flächen. Es werden Hinweise für die Planung, den Bau und den Betrieb von flüssigkeitsgekühlten Raumkühlflächen - integriert in Decken, Wänden und Böden oder von Systemen mit Kühlung von Massivbauteilen- gegeben.

Systeme, die mit Oberflächentemperaturen unterhalb des Taupunkts arbeiten, werden hier nicht betrachtet. Die Systeme werden vielfach auch wechselweise zum Heizen genutzt. Die Richtlinie gilt jedoch nicht für den Heizfall.

Ein Schwerpunkt der VDI 6034 ist das Beschreiben notwendiger Berechnungen realer Kühl- und Heizleistungen in situ, sofern Wärmetransportvorgänge innerhalb der Deckenkonstruktionen das erfordern. Diese Notwendigkeit des Umrechnens der Produktwerte besteht in erster Linie bei (geschlossenen) Metallkassettendecken.

Die konvektiven und strahlungsseitigen Leistungsanteile differieren je nach Bauart und der Betriebsweise als Kühl- oder Heizdecke.

Bei Uponor Thermatop M beträgt der konvektive Leistungsanteil 50 Prozent an der Gesamtleistung im Kühlbetrieb, im Heizbetrieb lediglich 10 Prozent.

Seriöse Abbildungen in den Herstellerunterlagen basieren auf diesen theoretischen Ansätzen. Die Kühl-/Heizdecken werden im Labor hinsichtlich der real vorhandenen, System bezogenen Gesamtdruckverluste messtechnisch validiert.

Es bedarf weitere wissenschaftlicher Untersuchungen zu den Wärmetransportvorgängen im Luftraum zwischen Beton- und Unterdecke, um Aussagen zur resultierenden Kühllast und den Kühl-/Heizleistungen in situ präzisieren zu können.

Je nach Größe und Anordnung der raumakustisch wirksamen Lochung verringert sich auch die stationär bestimmte thermische Leistung um ca. 5 bis 10 Prozent. Einige Hersteller geben diese Leistungseinbuße infolge raumakustisch wirksamer Maßnahmen an. Die Leistungseinbuße ist unter Berücksichtigung des instationären Betriebes der Kühl-/Heizdecke und der zu leistenden Kühlarbeit jedoch eigentlich ohne größere Bedeutung für die Betriebsführung.

Die Systeme sind hydraulisch abzugleichen, wobei eine Unternehmererklärung über die durchgeführte Maßnahme abzugeben ist. Eine Norm zur Wirkweise eines temperaturbasierten hydraulischen Abgleichs im Sinne eines regelungstechnisch gestützten, automatischen Abgleichs befindet sich in Vorbereitung.

Prinzipiell sollten Kühl- und Heizsysteme resp. deren Rohrleitungen am höchsten Punkt entlüftet werden. Allerdings wird Luft bei höheren Fließgeschwindigkeiten des Wassers mitgerissen, sodass alternative Entlüftungsmöglichkeiten bestehen. Deren sichere Funktionsweise ist Bauvorhaben bezogen zu prüfen.

Quantitative Thermogramme mit dem Ziel des Leistungsnachweises sind aufgrund von Einflüssen wie beispielsweise Strahlungsreflexion und Nichtkenntnis der Reflexionseigenschaften der Oberflächen fehlerhaft. Für die technische, quantitative Thermografie bedarf es erfahrener Experten mit profunden Fach-kenntnissen. – Hinzu kommen permanente Veränderungen relevanter Randbedingungen wie Raum- und Raumlufttemperatur.